來源:甘肅農民報

劉堡鎮位于張家川回族自治縣中部,下轄18個行政村82個村民小組,總人口18400多人,回族人口約15000人,占81.2%。近年來,劉堡鎮著力構建和睦相處、互助友愛、團結進步的新型民族關系,全力打造“宜居、宜業、宜游”新劉堡,在實現脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接中積極作為,各項工作全面推進,全鎮經濟社會呈現出了高標準、高質量的發展態勢。

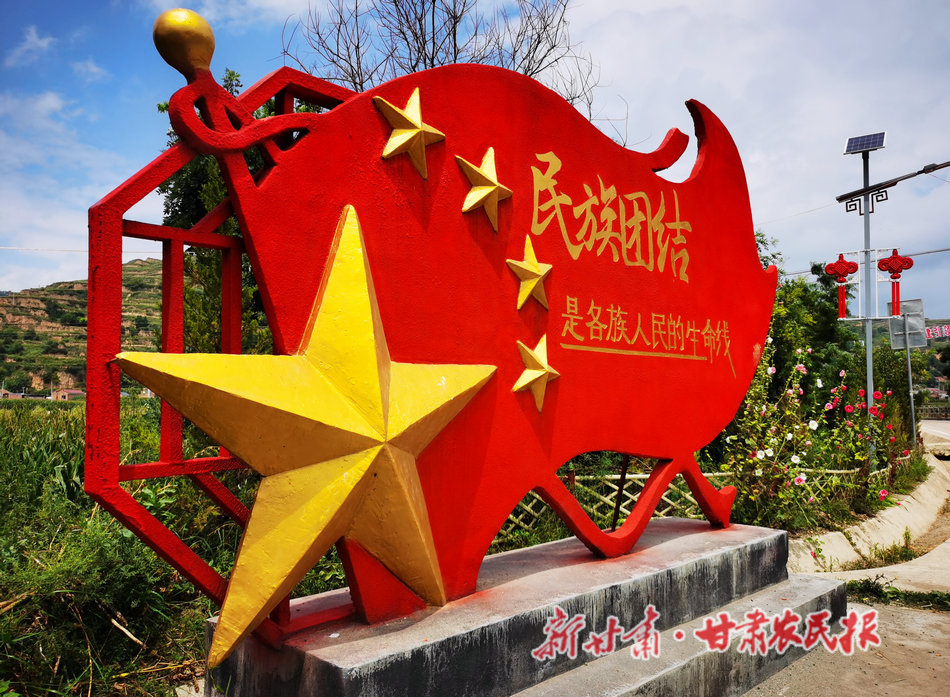

劉堡鎮“民族團結一家親”一角。新甘肅·甘肅農民報通訊員 劉繼斌 攝

生活在這里的人們,已自覺將維護民族團結的大道理融入到了愛親人、愛鄰居、愛同事、愛同學的實際行動中。古往今來,在劉堡鎮經濟社會發展的歷史進程中,各民族和諧融洽、攜手共進,共同譜寫出了一曲曲團結的樂章、一段段感人的事跡。

教育是百年大計 更是連接民族團結大義的紐帶

劉堡鎮群眾自古就有尊師重教、注重家風傳承的傳統,而對知識的向往、接受更好的教育,更是成為了促進民族團結的紐帶。

新中國成立之前,劉堡鎮一帶經濟、文化、教育都極度落后。相傳清朝同治年間,當地廩生劉耀祖趕往金城蘭州應試武舉,在目睹了外界的發展變化后,他深刻認識到家鄉教育的落后,為此,他暗下決心興辦教育事業,讓更多的劉堡人開闊眼界,改變家鄉封閉落后的面貌。回鄉后,他邀請陜西周姓先生在自己家中開辦私塾,始有本村子弟劉鈞、劉肇伶和劉建業三人跟隨學習,后來,隨著劉耀祖開辦的私塾影響力日益擴大,吸引了周邊越來越多的孩童接受了啟蒙教育,其中就包括鄰村的回族同胞子弟。

清末,陜西漢族人蔡金貴(修職侍郎貢生)定居在張家川,晚年的他拿出自己的積蓄大辦教育事業,為貧困子弟興辦私塾四處,其中就有劉堡義學,當地回漢群眾子弟前來讀書者眾多。與此同時,劉耀祖弟子劉肇伶也自己出資辦了一所私學,廣收當地回漢子弟讀書學習。 由此而始,劉堡興起了辦教育之風,此后,當地的讀書人也越來也越多,讀書成為了一種時尚,家境稍好的人大都將孩子送去讀書,當地一時人才輩出,后人為紀念蔡金貴辦學,曾自發為他修建祠堂,以示對他興辦教育的感懷。新中國成立后,義學被改造成為公立學校,劉堡義學就是現在的劉堡中學。

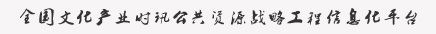

劉堡鎮民族團結宣傳牌。新甘肅·甘肅農民報通訊員 劉繼斌 攝

除了劉耀祖和蔡金貴,當時在劉堡辦學的還有一位漢族人高攀桂,人稱“高老爺”,系清代秀才。他為人正直、善于交際、愛徒如子,大部分學生在他的教誨下受益匪淺,有的成為當地精英名流,如王楷儒、馬少山、馬仰融等;有的成為書法名家,如楊維恒。

高攀桂一生含辛茹苦,為民族團結大義奔走。在他逝世后,阿陽小學全體師生、東川群眾千余人參加了追悼大會。馬仰融為報答老師教海之恩,送挽聯一副,聯曰:“教誨深恩尚未報,音容常在痛難逢”。

縱觀古今,滄海桑田。歷史的車輪滾滾向前,劉堡各族群眾因教育而結下的師生情、友誼情最終都轉化成了濃濃的民族團結情,這份特殊的情誼由古至今不斷傳遞下來,成為了新時代連接民族團結進步的一條紐帶。

柳編越擰越緊 感情越拉越深 改革開放前后,由于人們的經濟收入來源單一,劉堡及周邊幾個村莊的群眾為了增加點經濟收入,在農忙之余,他們深入關山采割柳條,運輸回來后,經過一道道工序,在一雙雙勤勞巧手的編織下,柳條搖身一變成了簸箕、背簍、提籃、針線蒲籃等生產生活用具。出售所得收入,既為貧瘠鄉村的各家各戶換來布匹、茶葉、食鹽等生活物資,也養活了一代代生于此、長于此的各族群眾。

當時由于各家勞力所限,而采割柳條和運輸又是很費力的活,在這一過程中,劉堡群眾自發團結起來,擰成一股繩,你幫我割柳、我幫你掀車,在勞動生活中大家形成了最淳樸的友誼,也結下了深厚的民族感情。

劉堡鎮豐銀村觀光步道。新甘肅·甘肅農民報通訊員 劉繼斌 攝

作為當年割柳人中的一員,據劉堡村群眾劉三娃回憶,1985年前后,他割柳回家的途中,由于上坡時用力過猛,拉斷了架子車的拉繩,就在車子快要側翻時,他遇到了峽溝村回族群眾馬有生。“要不是馬有生合力幫我把架子車穩下來,我就被壓在下面了,當時他的手擦掉了一層皮,鮮血直流。為了編柳,大家都吃了不少苦。現在生活好了,我和馬有生走得比以前還近,就像親兄弟一樣,逢年過節,我們都還來往哩。”回憶起過往,劉三娃總是滿滿的感動。

因為劉堡村群眾所編織的簸箕、背簍等質量好,深受十里八鄉人們的喜愛,在鼎盛時期還曾遠銷西北各地,改革開放后特別是80年代中期,經天津外貿公司和張川縣外貿公司合作,組織劉堡各村的柳編能手,通過培訓改進了編織工藝,編成的帶有濃濃民族風情的果籃等產品還參與了工藝展覽和出口創匯,這在當地一時成為美談。

富民產業繪就民族團結進步新畫卷

近年來,按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,立足城郊區位優勢,劉堡鎮緊緊圍繞張家川縣“4+2”產業體系建設,把保障和改善民生、增進人民福祉作為社會經濟發展的出發點和落腳點,大力發展烏龍頭、食用菌、特色果蔬、牛羊養殖等特色種養業,建成張家川縣中部蔬菜產業園、張家川縣中部肉牛產業園區、香菇產業園、反季節烏龍頭種植園、草莓采摘園,著力打造烏龍頭之鎮和縣城菜籃子基地,優化全鎮產業結構,壯大村集體經濟,同時帶動全鎮乃至縣城周邊富余勞力實現就業,努力增加各族群眾收入,在以產業促發展、以發展促團結中真正樹立起了“劉堡樣板”。

“窯兒村海拔相對較高,夏季短而不熱,雨熱同季,晝夜溫差大,利于烏龍頭生長。”作為張家川縣“知名野菜”,說起品質最好的烏龍頭,人們都會想到劉堡鎮窯兒村,而提起烏龍頭種植能手,人們最先想到的窯兒村黨支部書記馬甲平。

“一人富了不算富,大家富了才算富。”2016年,在馬甲平的帶領下,窯兒村整合以往各自為政、單打獨斗的局面,注冊成立了張家川縣綠野種養殖專業合作社,帶動全村群眾種植烏龍頭,把大家的拳頭握在一起,利用集體智慧爭奪市場話語權,培育品牌、規模發展,經過幾年的發展,窯兒村種植烏龍頭的面積達到1300多畝,年創收達200多萬元,真正成為帶動當地群眾穩定增收的富民產業。

初具規模的張家川中部蔬菜產業園。新甘肅·甘肅農民報通訊員 劉繼斌 攝

2020年4月,在農業農村部發布第290號公告中,張家川烏龍頭獲得“中國農產品地理標志”產品認證,這不僅僅標志著張家川烏龍頭有了走出國門的“身份證”,同時,沉甸甸的鍍金名片也為張家川烏龍頭銷售又打開一扇“大門”。2022年5月,甘肅省農業科學院畜草與綠色農業研究所主任、研究員董俊一行來張家川縣,就烏龍頭高鈣茶新產品研發項目與劉堡鎮綠野種養殖專業合作社負責人進行洽談。

從部分試種到全縣推廣大面積種植,在不斷提升農業現代化水平,促進群眾增收致富的路上,劉堡鎮圍繞“特別特”“獨一份”“錯峰頭”農副產品做文章,不斷提高烏龍頭種植標準和產出品質,并在研制烏龍頭茶等高附加值產品上取得了可喜成果。而在這一過程中,馬甲平不但與鄉親們享受到產業發展帶來的紅利,更結識了許多志同道合的鄉土創業者、見證了一份份濃濃的民族團結情。

作為張家川縣張棉驛鄉廟川村綠創生態種養殖農民專業合作社負責人,張歲平每次提起馬甲平都會說:“他是一位好老哥,在烏龍頭種植上給我幫了大忙,我們的關系比親兄弟還親。”

張歲平種植烏龍頭伊始,既不懂技術、也沒有管理經驗,為了幫助他栽種烏龍頭,馬甲平在綠創生態種養殖合作社的種植基地里一待就是一整天,從栽種到采摘,他全過程指導參與。

“把本村的烏龍頭產業發展好,是我應盡的義務,幫助更多的父老鄉親種植烏龍頭,大家共同發家致富,發展團結是大家的事情。”現在看著一株株烏龍頭長勢喜人,綠油油的嫩芽鉆出枝頭,馬甲平比張歲平還要高興。

事成于和睦,力生于團結。從窯兒村到劉堡鎮、再到全縣推廣,從“野菜烏龍頭”到“烏龍頭高鈣茶”,從蔬菜產業園到“縣城菜籃子基地”,現在的劉堡鎮已經形成了杜家村磨坊、高家村油坊等小作坊,董家村蜜蜂、梨園村肉雞、小灣村肉羊、趙灣村肉牛等小養殖,梨園村、劉堡村飼料玉米、米家村香菇等小種植,王家村、高家村、五星村、劉堡村便民超市等小門店,各村農資代售等小買賣,多種模式壯大村集體經濟,產業與鎮域經濟呈現出欣欣向榮的發展態勢。

民族團結與民生福祉深度融合,基礎設施不斷完善。2022年,劉堡鎮通過實施多村組文化廣場、鎮政府駐地主干道美化、亮化等民生工程,讓各族群眾在美麗鄉村建設過程中收獲實實在在的獲得感和幸福感。

“上下同欲者勝,風雨同舟者興。”圍繞全縣“4+2”現代產業體系,按照強龍頭、補鏈條、聚集群的要求,劉堡鎮強力推動餐飲服務、畜牧養殖、現代飼草、特色種植4個特色產業做大做強;充分利用現有資源,加大招商引資力度,推動清潔能源和文化旅游2個綠色產業快速發展;創新“N+3+1”增收模式,使全鎮村集體經濟發展呈現出“多點開花”、多元發展的新局面,努力實現“鎮村一體、全面發展”的新局面,增強全鎮經濟發展后勁。

“火車跑得快,全憑車頭帶。”以發展促團結、以發展聚人心,從鎮黨委班子到普通干部,從村黨支部到廣大群眾,在共同團結奮斗、共同繁榮發展的路上,劉堡鎮通過黨組織示范引領,實現了全員動員、全民參與,充分調動起干部、群眾參與創建的積極性,構建起上下同心、齊抓共管的良好機制,實現了推進特色產業與民族團結相互融合、相互促進,有效推動了全鎮經濟社會高質量發展,展現出了富民產業與民族團結相輔相成的和諧畫卷。

民族團結進步創建人參與 共享成果 一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園。劉堡鎮傳承優秀傳統文化、有效將書香建設和省級文明縣創建等工作結合起來,錨定創建全國民族團結進步示范鄉鎮目標不放松,圍繞全縣“4+2”現代產業體系布局,緊扣打造“烏龍頭之鄉”、打造張家川縣中部蔬菜產業園區和張家川縣現代肉牛產業園區兩個定位,突出抓黨建,強化政治引領;抓宣傳,強化輿論引導;抓制度,強化機制保障;抓重點,強化宗教事務管理;抓長效,鞏固疫情防控成果;抓排查,強化矛盾糾紛化解六項舉措;通過開展全覆蓋爭創活動,開展民族團結文化下鄉活動,挖掘民族團結先進事跡,開展莊天二級公路集中亮化,開展“民族團結一家親”國土綠化活動,壯大培育一批富民產業,讓經濟社會發展成果惠及全民,現在的劉堡鎮,正昂首闊步走在共同團結進步、共同繁榮發展的道路上。

文化廣場上的體育活動 。新甘肅·甘肅農民報通訊員 劉繼斌 攝

鄉村道路通暢、房屋整齊劃一、村容村貌潔凈,村民歡歌笑語不斷、小孩嬉戲打鬧……由點及面、由表及里,行走在劉堡鎮的村頭巷尾、田間地頭,讓人感受到的是團結和諧、繁榮發展的“春風”撲面而來,各族群眾就像石榴籽一樣緊緊抱在了一起。

(責編:牧童)

文化中國-國都智庫

文化中國-國都智庫

京公網安備:11010602130030號

京公網安備:11010602130030號