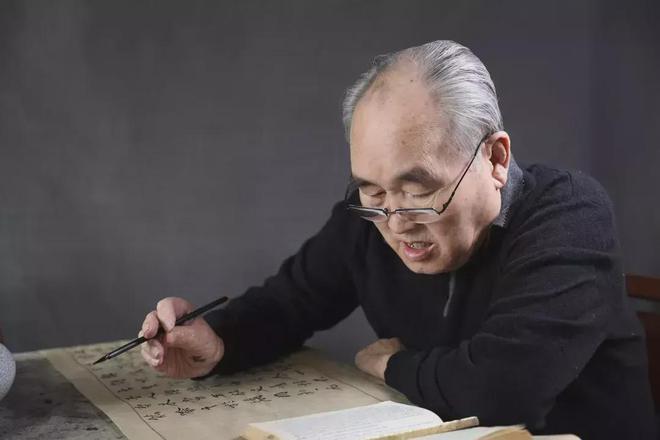

孫伯翔,1934年10月4日出生于天津武清縣。孫伯翔曾任中國書協第二、三屆理事,曾長期擔任中國書協創作評審委員會委員。現為中國藝術研究院中國書法院研究員、天津市文聯委員、天津市書法家協會顧問,第五屆中國書法蘭亭獎終身成就獎。

孫伯翔語錄

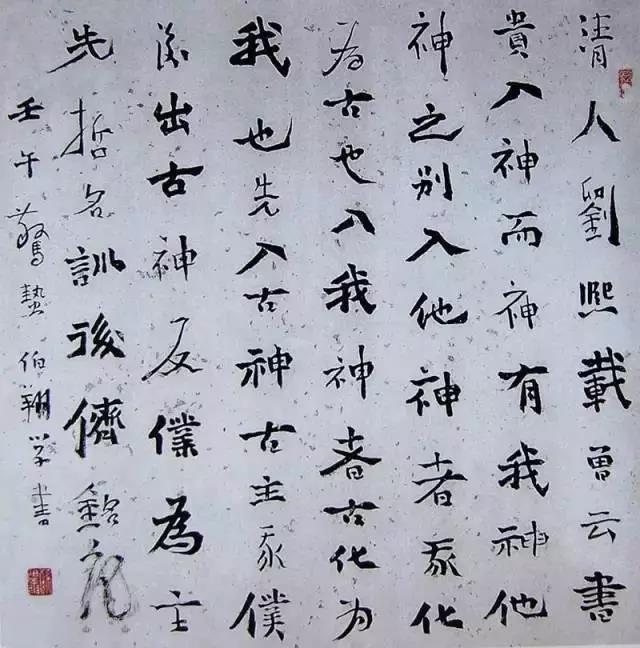

1. “品酒醇醨迥異,學書碑帖無町”。著世的名碑、名帖皆為傳世之瑰寶,永取不竭,后學者可任其所愛擇而學之。循序而進,由古而尋我,千萬不要重碑而輕帖,也不要揚帖而抑碑。

2.學書當學法,學法當從古入,這個道理似乎都承認是源流之理,毋庸置疑。我們講的從古入手,強調以名碑、名帖來作為法則深學,不是任何一種都可作為法源,比如無名的或以刀代筆的小墓志、小造像、刑徒磚以及竹簡、木簡,一般的寫經等等。只能取意,悟其天趣,不能做法。學隸書的只取漢簡為法,不臨禮器、曹全、張遷諸名碑;學魏碑的只把重點放在以刀代筆的小石刻,不以張猛龍、始平公、張黑女、鄭文公、論經書詩為宗,雖是學古,卻是歧途。

3.學書多源流之分,我們當以學源為主,先人的流可以兼取,但不能本末倒置。就碑學而論,清代中葉,碑學大興,造就了如鄧石如、張裕釗、趙之謙、康有為等諸多巨匠,他們的成功目標是經源頭而取,辟成自己的流派,各自成宗。我們也應該像他們那樣,當從源頭起,有為之士再辟流,如果學魏碑只取趙之謙或康有為,學隸書的以鄧石如為法,舍其源,學其流不是上乘之見。

4.書藝之妙,皆在于思,線多了字要著眼于點,點多了的字要著眼于線。執筆于手,巧悟于心。 5.北朝書法藝術的形成是多元素的,是漢文化與鮮卑文化的融合,是外夷文化沖擊華夏本位文化的結晶。北朝書法堪稱由夷變夏而復歸夏的“勇士”,這“勇士”的遺風影響著唐宋,慕外文化意識又充實了本體文化的正宗,北魏書法由隸而始,入楷而終。

文化中國-國都智庫

文化中國-國都智庫

京公網安備:11010602130030號

京公網安備:11010602130030號