認識國畫家唐必林先生,是從他的作品開始的。唐先生精于國畫山水,在展卷欣賞時候,筆者即被一幅幅風格各異,恢弘磅礴的丹青墨卷引入勝境,流連忘返,隨之而來的,亦有一種強烈的,對這位藝術家自習畫以來的所歷所感產生濃厚的興趣,想去了解和傾聽。采訪當日,唐先生如約而至,衣著整潔而顯得格外禮貌,笑容可掬則透出謙和,不溫不火,溫文爾雅又平易近人,在娓娓道來的細膩講述中,一個與眾不同,胸懷廣大亦虛懷若谷的藝術家形象便漸漸立體呈現在筆者眼前。 中國書畫名家唐必林藝術人生訪談錄 游藝山人 悅情筆墨 唐必林先生字唐寅,號山里人、山雨。1950年生于浙江省麗水市聯城鎮,是當代著名國畫藝術家。他從小酷愛美術,以山水畫見長。

唐先生說,自己從小就是在山清水秀的環境中長大,記得幼年時,推門就是青山,田園和流水,自然情懷就是在這樣的環境中被滋養出寧靜致遠的淡泊和閑看風云時候的自由與坦蕩。及至童年,唐必林對連環畫產生了濃厚的興趣,他說:“除了喜歡所講的故事,最重要的,還是里面的圖畫,那時候的連環畫都畫得特別好,我就喜歡拿筆照著畫,一遍一遍,不厭其煩地去畫。”在興趣的指引下,兒時的唐必林先生天賦使然的靈性得到難能可遇的,自覺的開發。十四歲那年,唐必林以生產勞動為題材的作品《收工》,參加全省美術比賽獲得一等獎。也因這個興趣的緣故,他得以和一份雕刻的工作結緣。要把雕刻工作做好,就必須要有深厚的繪畫基礎,而在雕刻與繪畫兩個不同藝術門類相互借鑒,熔冶的實踐過程中,唐必林先生的藝術水平也日趨精進,在這期間,還有了一次考美院的機會,但遺憾的是,唐先生的專業水平在得到方家一致認可的情況下,卻因當時的社會原因不得不“名落孫山”,本來滿懷希望,卻落得個竹籃打水,但他卻未因此而一蹶不振,反而對繪畫藝術更加深嗜。之后唐必林的生活起起落落,但不論順境逆境,他始終沒有離開過美術。生活的磨難讓他看淡了名利,但對畫畫的癡迷,卻始終初心未改。在他心里,從小就喜歡的繪畫并非要以外界的認可為目的,更多是把其作為怡情悅性的生活旨趣來對待,唐先生回憶道:“那個時候我雖然沒有考上美院,但對于繪畫的追求還是停不下來,仍然會去買繪畫材料和書籍來用,我們家是種水果來維持生計,不管是農忙還是農閑的時候,我都要空出時間來畫畫,除此之外,就還有一份雕漆的工作作為副業。”

從唐先生平淡的語氣中可以感受到,他那時的生活大有一種貼近自然的簡單和充實,這也是他淡泊從容心態養成的潛移默化的環境,心懷高山流水,便有悠然君子之情懷。一路走來,唐必林的藝術之路就是在這樣一種澄凈的環境中亦步亦趨走向成熟。 中國書畫名家唐必林藝術人生訪談錄 《廊橋之鄉》 雖然沒有進入過美院學習,但唐必林先生對傳承的重視,和對這方面的學習絲毫沒有偏廢,從兒時連環畫的啟蒙開始,他就逐漸探索著慢慢臨摹古輩先賢的名畫,從南到北,一一對比,細膩研磨,他說:“其實,在臨摹的過程中就能感受到,南北派的風格還是差異比較大的,南方的小橋流水和北方的氣勢恢宏就形成一個強烈的對比,畢竟,一方水土養出一方人的情懷能從畫作里體現出來,我雖然是個南方人,但我還是偏愛北派的作品風格。雖然南、北派山水畫各有自己的風格和特點,每個畫家也有自己的獨特思考和表達方式,我需要的就是汲取各派各名家所長,并確定主攻的創作方向。借鑒各方面的技法,只要喜歡的,我就會去學習,因為對于我們自學的人來講,博采眾長是一個提高鑒賞力,結合實踐的好方法。”

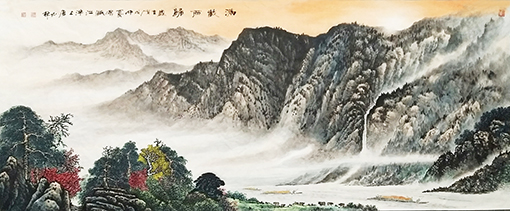

在唐必林先生身上,細致的人會發現,他的氣質,有一種融南入北的獨特個性,南人的謙謹細膩和北人的豪爽大氣。這恐怕也是和他一直以來在勞作和生活中都與廣闊的高山和身在淳樸的自然環境中有關,唐先生悠悠地說道:“到了上世紀七十年代,我還需要上山砍柴呢,那個時候就是邊爬山,邊觀察自然環境,比如說山的地貌特點,植被在春夏秋冬四季都有什么變化等等,就是一邊干活兒,一邊去觀察和揣摩。”唐必林的藝術從未和生活脫離過,他曾說,自己是一個一直在用靈魂畫畫的人,任何作品,如果他的心感受不到,那么筆也就無從著落,非要有心而感才能落筆成實。在唐先生的作品中,觀者亦能清晰感受到他習畫之心路歷程和風格漸變之審美旨趣。 心源妙悟 筆遷墨境 唐必林習畫初始,以寫實為追求,用他的話說,就是要“像”,要有真山真水,真屋真人的既視感,對色彩的點染,可以稍有夸張,但不能太多偏離以實為美的主旨。在唐先生早期的畫作中,可以看到對線條運用的充分,多以勾勒來體現畫面質感,皴擦來呈現作品內容,雖然他以追求寫實為主,但在中國傳統藝術審美的浸潤下,與西畫寫實的概念截然不同。在唐必林作品中,倒是水墨山水畫把這種寫實感體現得淋漓盡致,這得益于他對技法和心法的領悟。 南齊謝赫在《古畫品錄》中歸納出繪畫之“六法”,“一曰氣韻生動、二曰骨法用筆、三曰應物象形、四曰隨類賦采、五曰經營位置、六曰傳移模寫”唐必林水墨作品,重在骨法筆力的運用而到達氣韻生動的境界。在中國傳統國畫藝術的審美理念中,“畫妙在似與不似之間,不似則欺世,太似則媚俗”可謂是其真諦。

中國人的美學觀點,古來以自然為美,清水出芙蓉,天然去雕飾!一是意境,再就是純屬的技法!多年的潛心研習,讓唐必林深諳此道,他認為,對于自然山水的觀察,應是全局和多角度的,自然山水永遠處在變化當中,如何捕捉到這種氣象并呈現在畫面中,這才是決定“像”與“不像”的核心關鍵。宋代郭熙曾言“真山水之川谷,遠望之以取其深,近游之以取其淺。真山水之巖石,遠望之以取其勢,近看之以取其質。”

唐必林在筆端體現出的的寫實風貌,對“勢”與“質”的詮釋,則是讓“墨分五色”的技法來呈現出畫面的層次。他的精心雕琢不僅讓畫面展現峰巒疊嶂,悠遠深邃的致遠意境,更從技法里品讀著作為純粹的藝術家那種一絲不茍,嚴謹細膩的創作精神。 中國書畫名家唐必林藝術人生訪談錄 滿載而歸 觀唐必林先生的作品,就像在時間軸上體會變遷一般,每個時期都有不同。他的畫風,從初始時的追求寫實,到后來逐漸呈現出對虛實結合的研索,從對線條的塑造轉為對皴染的著力,從而又形成一種蕭疏漫漶的風格。唐必林的創作,很注重對山水四時不同的描繪,如春融洽,夏蓊郁,秋疏薄,冬暗淡,盡見其大象而不為斬刻之形。山水畫重在對山石樹木之章法,如郭熙于《林泉高致》中所云“春山煙云連綿人欣欣。夏山嘉木繁陰人坦坦。秋山明凈搖落人肅肅。冬山昏霾霧塞人寂寂。”唐先生作畫,不僅有這樣的藝術追求和造詣,更能讓觀者從中感受到如詩般的變化,大有“見青煙白道而思行,見增川落照而思望,見幽人山客而思居,見巖扁泉石而思游”的情懷。若看此畫令人起此心,實畫之意外妙也! 唐必林先生歷經多年潛心研究創作,心無旁騖的專注,扎實的功底和樸實的畫風,得到了山水畫名家徐永波(齊白石弟子、李可染的弟子)等人的肯定與推薦,并很快融入了北京的畫家圈,讓他的藝術成就得到肯定。這期間,唐必林作品參加全國美術大獎賽多次獲大獎,作品多次入編大型畫冊及入選中國郵政明信片、郵票等,被授予“當代國畫名家”、“終生書畫藝術家”等榮譽稱號,被評定為“國家一級美術師”。

如今,唐必林先生正潛心于勾勒描繪家鄉麗水甌江兩岸之美景,外師造化,中得心源,獨辟蹊徑,別具匠心,作品寫實而有張力,渾厚磅礴賦有詩情,呈現一幅幅詩一般的山水畫卷。他還要將當地少數民族畬族特色融入其中,讓他們和甌江山水融為一體,盡展家鄉美景,唐必林說:“我是麗水的一員,我覺得我有責任和義務把這些美好的人文風景展示給外界,讓大家了解甌江,了解畬族,了解我美麗的家鄉!”畫家唐必林的創作總是責任與情懷并重,而人杰地靈的浙江麗水也必將為這個德藝雙馨的藝術家感到驕傲和自豪!(記者:楊丹菲)

文化中國-國都智庫

文化中國-國都智庫

京公網安備:11010602130030號

京公網安備:11010602130030號